Mujeres engrosan cifras de víctimas, pero no están en las mesas de paz

Fucsia.co, 7/1/2014

Muchas suman nombres a las listas de atroces crímenes, pero son pocas las invitadas a participar en la negociación de conflictos. Por eso, Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución para fomentar su participación en la búsqueda de la paz.

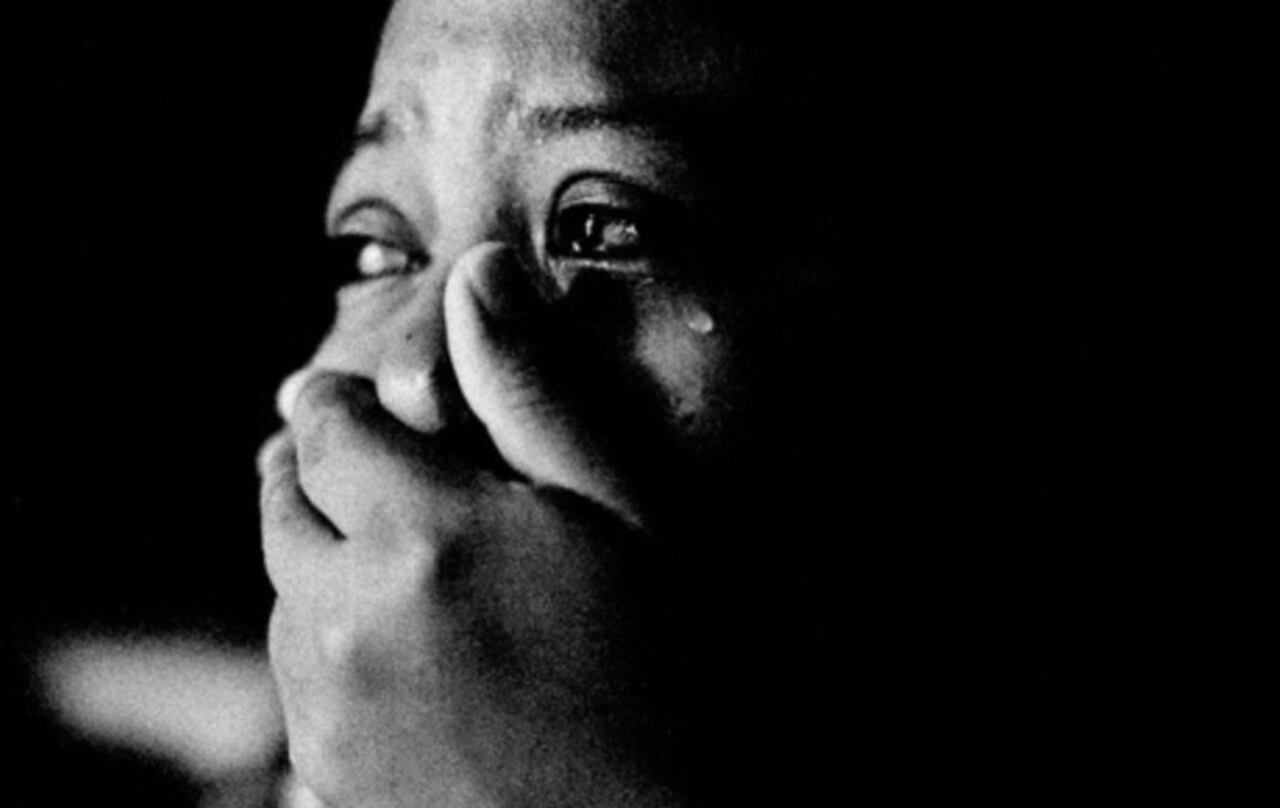

Foto: lalentevioleta.wordpress.com - Foto:

La guerra supone la atrocidad más vergonzosa y bárbara atribuible por igual a toda la especie humana; resulta una experiencia universal que no entiende de país o cultura. A lo largo de la historia, prácticamente todas las civilizaciones y estados han recurrido a este tipo de enfrentamiento para someter e imponerse al “enemigo”, y viceversa.

El origen de las beligerancias siempre responde al interés de un sujeto definido, bien sea el estado, una organización o grupo. Sin embargo, la lógica de los conflictos, las hostilidades que conllevan y el sufrimiento inherente que se genera a raíz de estas, se ceba de forma sistemática y exhaustiva con un único blanco: la población civil, y dentro de esta, las mujeres son, quizá, junto a los menores de edad, el sector que más padece los azotes que acarrean los conflictos armados. Más aún cuando esté se extiende en el tiempo.

A este respecto, una de las estrategias de guerra que más afecta a las mujeres es la violencia sexual, empleada por los combatientes para minar la moral del contrincante en lo que se denomina guerra sicológica. Casos como el de las violaciones masivas en Bosnia (actual Bosnia y Herzegovina) durante la década de los 90 en el que, según el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se practicaron violaciones masivas a entre 20.000 y 44.000 bosnias musulmanas por parte de las fuerzas serbias, o las perpetradas durante el genocidio de Ruando en 1994 contra mujeres y niñas de la tribu tutsi (las cifras oficiales hablan de entre 250.000 y 500.000 víctimas, todas ellas féminas) pusieron en el punto de mira internacional la vulnerabilidad de este grupo de población. Finalmente, la Convención de Ginebra acabó por reconocer las prácticas de violación sistemática, esclavitud sexual y prostitución, embarazo y esterilización forzada en contexto de guerra como crímenes contra la humanidad.

El protagonismo involuntario y despreciable que se destina a la mujer en una guerra no es, en la mayoría de los casos, un motivo de peso para incluirlas como figura decisiva en las mesas de negociación cuando llega el momento de discutir los pormenores de la paz y poner fin a las hostilidades. De hecho, son las últimas que se tienen en cuenta, lo que supone una falta de correspondencia y reconocimiento al sufrimiento de tantas mujeres que cada día padecen en sus propias carnes la inclemencia, el salvajismo y la crueldad humana.

De hecho, según un estudio realizado en 2008 por la Escola de Cultura de Pau (Cataluña, España) en la que se tomó una muestra de 33 negociaciones de paz en las que participaron un total de 280 personas, solo 11 eran mujeres. Es decir, un 4% del total.

En aras de desarticular esta injusticia o bien por un necesario lavado de manos, los quince países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (diez temporales y cinco permanentes) aprobaron recientemente por unanimidad una resolución para posibilitar la participación activa de las mujeres en la resolución de conflictos.

Con esta decisión, se obliga a los estados miembros, a las diversas organizaciones regionales, al propio Consejo de Seguridad y a la ONU a destinar todos sus esfuerzos en empoderar a las mujeres para que estas adquieran un papel predominante en las conversaciones de paz, en la posterior recuperación de los países beligerantes y la reconciliación de las partes.

Asimismo, se articula un compendio de iniciativas para que todos los actores internacionales y regionales pongan en marcha los compromisos adoptados, tanto en este último decreto, como en el aprobado en 2000, que supuso la primera vez que una resolución de Naciones Unidas abordaba esta temática en un texto.

Integrar a las mujeres activamente en las mesas de negociación es un paso de valor incalculable para garantizar el futuro respeto de los derechos de estas cuando la guerra finaliza. Asimismo, y en términos de igualdad de género, supone reconocer el liderazgo de la mujer al mismo nivel que sus compañeros hombres.

En pleno siglo XXI son escasos los ejemplos de mujeres llamadas a participar en las mesas de negociación de paz. El caso colombiano es uno de los más recientes, cuando el presidente Santos nombró a la actual alta consejera para la Equidad de la Mujer, Nigeria Rentería, y a la abogada María Paulina Riveros, miembros de la comisión negociadora del Gobierno en las conversaciones de paz con las Farc en La Habana.

Otro ejemplo recae sobre la figura de Edita Tahiri, actual vicepresidenta de la República de Kosovo y única mujer presente en las negociaciones entre la delegación albanesa, de la que ella formó parte, y Serbia dentro de la denominada Guerra de Kosovo, en el sudeste de Europa. Este intento fallido por alcanzar un acuerdo precedió al posterior bombardeo de Yugoslavia en 1999 por parte de la OTAN.

La ausencia de mujeres en la mayoría de discusiones que darán lugar a la redacción de los acuerdos de paz –como en el caso de los de Daytona en 1995 que pondrían fin a la guerra de Bosnia o los de Angola (2002), Eritrea y Etiopía (2000) o Costa de Marfil (2003), por citar algunos ejemplos- suscita una falta en estos textos de la visión de género, una visión que, por otro lado, es inherente al propio conflicto.

Esta ausencia, además, elude el concepto de justa retribución a las mujeres por el sufrimiento al que son expuestas por el simple hecho de ser eso, mujeres.

El origen de las beligerancias siempre responde al interés de un sujeto definido, bien sea el estado, una organización o grupo. Sin embargo, la lógica de los conflictos, las hostilidades que conllevan y el sufrimiento inherente que se genera a raíz de estas, se ceba de forma sistemática y exhaustiva con un único blanco: la población civil, y dentro de esta, las mujeres son, quizá, junto a los menores de edad, el sector que más padece los azotes que acarrean los conflictos armados. Más aún cuando esté se extiende en el tiempo.

A este respecto, una de las estrategias de guerra que más afecta a las mujeres es la violencia sexual, empleada por los combatientes para minar la moral del contrincante en lo que se denomina guerra sicológica. Casos como el de las violaciones masivas en Bosnia (actual Bosnia y Herzegovina) durante la década de los 90 en el que, según el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, se practicaron violaciones masivas a entre 20.000 y 44.000 bosnias musulmanas por parte de las fuerzas serbias, o las perpetradas durante el genocidio de Ruando en 1994 contra mujeres y niñas de la tribu tutsi (las cifras oficiales hablan de entre 250.000 y 500.000 víctimas, todas ellas féminas) pusieron en el punto de mira internacional la vulnerabilidad de este grupo de población. Finalmente, la Convención de Ginebra acabó por reconocer las prácticas de violación sistemática, esclavitud sexual y prostitución, embarazo y esterilización forzada en contexto de guerra como crímenes contra la humanidad.

El protagonismo involuntario y despreciable que se destina a la mujer en una guerra no es, en la mayoría de los casos, un motivo de peso para incluirlas como figura decisiva en las mesas de negociación cuando llega el momento de discutir los pormenores de la paz y poner fin a las hostilidades. De hecho, son las últimas que se tienen en cuenta, lo que supone una falta de correspondencia y reconocimiento al sufrimiento de tantas mujeres que cada día padecen en sus propias carnes la inclemencia, el salvajismo y la crueldad humana.

De hecho, según un estudio realizado en 2008 por la Escola de Cultura de Pau (Cataluña, España) en la que se tomó una muestra de 33 negociaciones de paz en las que participaron un total de 280 personas, solo 11 eran mujeres. Es decir, un 4% del total.

En aras de desarticular esta injusticia o bien por un necesario lavado de manos, los quince países que conforman el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (diez temporales y cinco permanentes) aprobaron recientemente por unanimidad una resolución para posibilitar la participación activa de las mujeres en la resolución de conflictos.

Con esta decisión, se obliga a los estados miembros, a las diversas organizaciones regionales, al propio Consejo de Seguridad y a la ONU a destinar todos sus esfuerzos en empoderar a las mujeres para que estas adquieran un papel predominante en las conversaciones de paz, en la posterior recuperación de los países beligerantes y la reconciliación de las partes.

Asimismo, se articula un compendio de iniciativas para que todos los actores internacionales y regionales pongan en marcha los compromisos adoptados, tanto en este último decreto, como en el aprobado en 2000, que supuso la primera vez que una resolución de Naciones Unidas abordaba esta temática en un texto.

Integrar a las mujeres activamente en las mesas de negociación es un paso de valor incalculable para garantizar el futuro respeto de los derechos de estas cuando la guerra finaliza. Asimismo, y en términos de igualdad de género, supone reconocer el liderazgo de la mujer al mismo nivel que sus compañeros hombres.

En pleno siglo XXI son escasos los ejemplos de mujeres llamadas a participar en las mesas de negociación de paz. El caso colombiano es uno de los más recientes, cuando el presidente Santos nombró a la actual alta consejera para la Equidad de la Mujer, Nigeria Rentería, y a la abogada María Paulina Riveros, miembros de la comisión negociadora del Gobierno en las conversaciones de paz con las Farc en La Habana.

Otro ejemplo recae sobre la figura de Edita Tahiri, actual vicepresidenta de la República de Kosovo y única mujer presente en las negociaciones entre la delegación albanesa, de la que ella formó parte, y Serbia dentro de la denominada Guerra de Kosovo, en el sudeste de Europa. Este intento fallido por alcanzar un acuerdo precedió al posterior bombardeo de Yugoslavia en 1999 por parte de la OTAN.

La ausencia de mujeres en la mayoría de discusiones que darán lugar a la redacción de los acuerdos de paz –como en el caso de los de Daytona en 1995 que pondrían fin a la guerra de Bosnia o los de Angola (2002), Eritrea y Etiopía (2000) o Costa de Marfil (2003), por citar algunos ejemplos- suscita una falta en estos textos de la visión de género, una visión que, por otro lado, es inherente al propio conflicto.

Esta ausencia, además, elude el concepto de justa retribución a las mujeres por el sufrimiento al que son expuestas por el simple hecho de ser eso, mujeres.